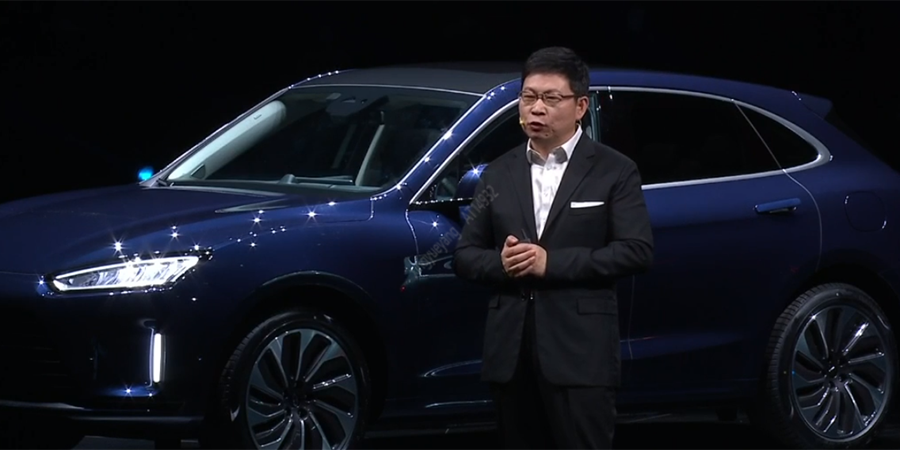

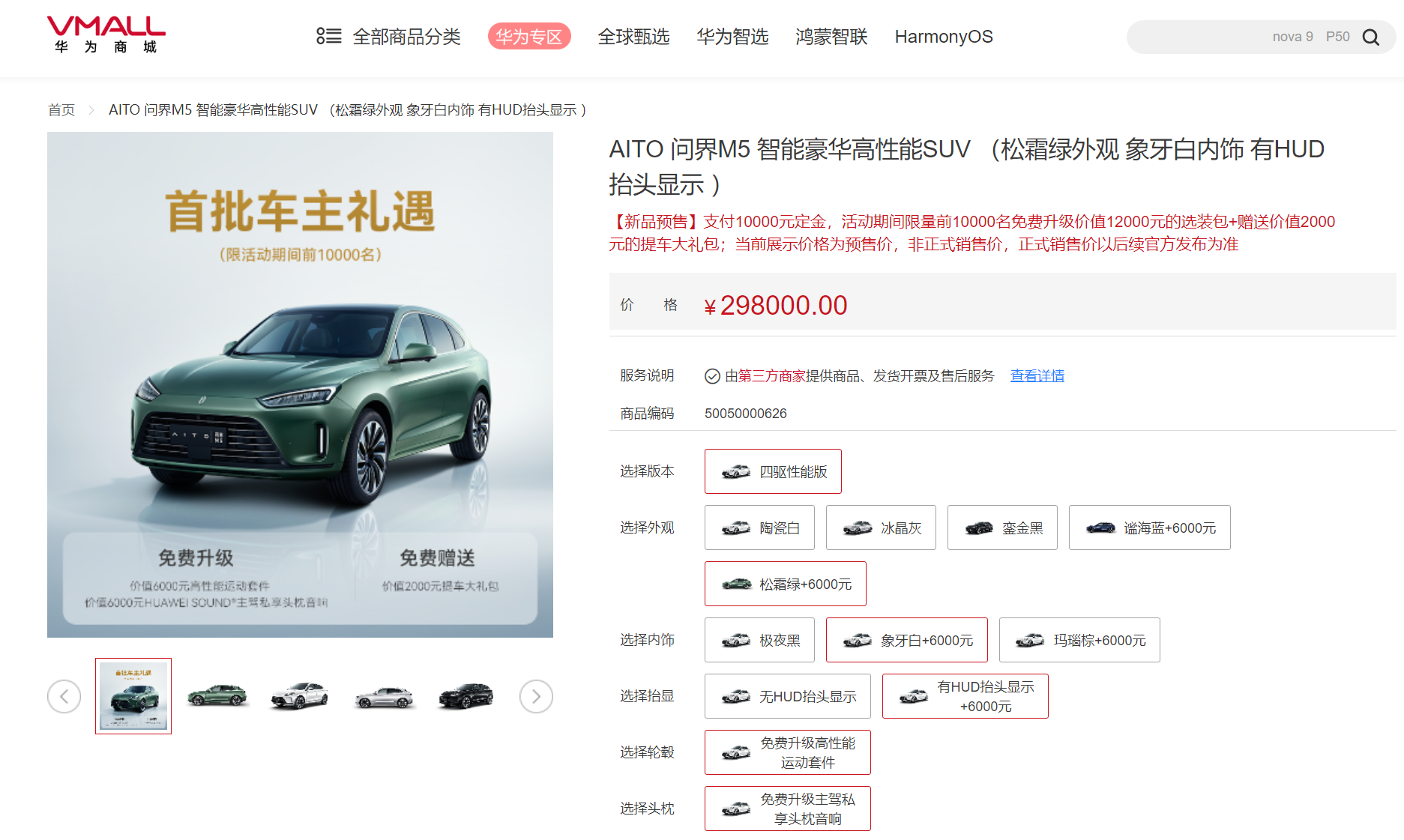

【锚思科技讯】12月23号下午的华为冬季新品发布会上,问界M5的发布开启了华为“造车”之路。一开始华为喊着“不造车”的口号进入到汽车部件供应商的行列,随着自己在供应商这个行业的不断深耕,逐步掌握了汽车的每一个部件的技术,华为的野心也逐步显现出来。

在问界M5之前,赛力斯由东风小康股份有限公司独立制造、运营,但赛力斯SF5的销量一直没有起色,月销不到3位数。进入华为店中后,月销量提升到了4位数,11月SF5批发销量达到1446辆。今年1-11月赛力斯SF5销量分别为129辆、204辆、1097辆、507辆、715辆、1117辆、1926辆、1385辆,累计销量7080辆。

由于赛力斯SF5在两年多之前就已经定型了,在赛力斯SF5上华为能做的就不多了,只是提供了华为DriveONE三合一电驱系统、华为HICar的车机互联系统、Huawei Sound的扬声器等初级功能。

问界M5就不一样了,从整车的设计、硬件、品牌定位、销售、渠道等都由华为负责,而小康股份的角色就是“代工厂”。

问界M5是华为Harmony OS智能座舱首次“上车”,在操作体验、流畅性、响应灵敏度等方面都给人留下了深刻印象。

除了车机系统之外,性能上也有所提升,车身长度增加了一点,增程器的功率提升了一点,百公里加速提升了0.26秒。

可以说,问界M5的每一点都要比塞力斯SF5强一些。

“不造车”也许是华为规避封锁的方式,手机产品线的教训摆在那里。管天管地我不卖东西你总没办法吧!!!

华为在手机产品线已经开始借壳重生。汽车市场这么做也无可厚非。

只是汽车市场的玩家和手机市场有些不一样。

手机市场华为掌握了设计、制造、销售、渠道等所有的方面,可以随便贴牌卖货。但在汽车市场上,华为可以制造绝大多数的部件,提供整体的解决方案,但并没有一个完整的生产线。

作为一个新人只能借助老牌车企的产线来实现商业化。

老牌车企谁会和华为合作呢?

6月30日,在上汽集团2020年度股东大会上,当被问及上汽是否会考虑在自动驾驶方面与华为等第三方合作时,上汽集团董事长陈虹表示:“这就好比有一家公司为我们提供整体的解决方案,如此一来,它就成了灵魂,而上汽就成了躯体。对于这样的结果,上汽是不能接受的,要把灵魂掌握在自己手中。”

虽然老牌车企这种各自为营的策略带来了重复开发,资源浪费的问题,但掌握核心技术的他们总比一个行尸走肉的代工厂要好。

老牌大厂不接受华为,只能把目光放到二、三线品牌,让他们绑定华为,东风小康就是最好的例子。

也许你会说,华为除了和东风小康合作外,还和北汽、长安建立了合资品牌。东风本田、江淮、一汽解放和华为云在幕后数字化合作,广汽埃安LX Plus 、长城沙龙品牌的机甲龙应用了华为智能驾驶计算平台MDC。这一切看似华为已经深入到大厂,但这些大厂的态度是若即若离。

在长城科技节上,同样拥有毫末智行的长城汽车表示,引入华为MDC是相当于引入一个供应商,刺激自家的自动驾驶平台快速进步,以后是否一直使用华为MDC还不一定。

华为的技术实力很强,也敢于在研发上花钱,这是它的强项,但它的野心也大。它不像博士那样专攻几个点,而是可以提供全栈智能汽车解决方案。简单来说除了壳子之外华为什么都能提供。而这已经突破了“供应商”的界限,触及到已经在这个行业玩了多年的玩家的“禁忌”,不被待见也在情理之中。

总结

喊着“不造车”的口号,却从部件、技术、设计、品牌、营销等一系列角度切入到汽车这个行业。你全都提供了,车企能做的是什么?唯有代工而已。

虽然华为还可以作为传统零部件供应商向整车企业售卖零部件和技术方案,但有多少企业会养着这个竞争对手呢?

也许是华为对于“部件供应商”的理解出现了偏差,也许是其故意挂着“供应商”的名头行造车之事。但不管怎么说,华为是有造车实力的,至于为什么不冠以自家品牌,除了规避非封锁之外还可以让更多的车用上Huawei Inside,让华为成为其灵魂。

华为的目标并不只是成为一个单一的车企,而是整个汽车市场,确切的说是整个智能汽车市场,Huawei in All。